2025/9/24 AWS GameDay参加レポート

はじめに

こんにちはこんばんは。

ニフティライフスタイルでエンジニアをしている、kota_sasakiです。

先日開催されたAWS Gameday(テーマ:生成AI)に同僚のsaikeiさんと参加してきたので、体験レポートとしてまとめたいと思います!(アウトプット大事!)

正直AWSや生成AIの知識は初学者レベルでの参加でしたが、

初学者なりに得た気づき・学びなどを共有できれば幸いです!

※主に筆者(kota_sasaki)目線での体験レポートになります

AWS GameDayとは?

AWS GameDayは、AWSのサービスを利用して現実世界で起こりうる技術的な問題を解決していく、チームベースの学習イベントです。

AWS GameDay は、チームベースの環境で、AWS ソリューションを利用して現実世界の技術的問題を解決することを参加者に課題として提示する、ゲーム化された学習イベントです。従来のワークショップとは異なり、GameDay は自由で緩やかな形式で、参加者は固定概念にとらわれずに探索し、考えることができます。

※引用 AWS GameDay

一般的なセミナーとは異なり、参加者自身が主体的に考え、試行錯誤しながら課題解決に挑むスタイルが特徴です。

参加のきっかけ

AWS GameDayは通常グローバルに開催されていますが、今回はAWS様がニフティグループ向けに特別に開催してくださる回に、私たちニフティライフスタイルのメンバーも参加させていただく形で実現しました。

社内で参加者の募集があり、「初心者歓迎!」とのことでしたので、実践的なスキルを学ぶ良い機会だと考え、参加を決めました。

イベント当日

会場へ移動

当日は午後からの開催だったため、午前中はオフィスで業務を行い、集合時間に合わせて参加メンバーと一緒に会場であるAWSジャパン様のオフィスへ向かいました。

オフィスのエレベーターがAmazonの段ボール風になっていて、思わず触ってしまいました(笑)

会場ではチームごとに席が指定されており、私たちはそこでご一緒したニフティのメンバー1名と合流し、3名の即席チームでイベントに臨むことになりました。

イントロダクション

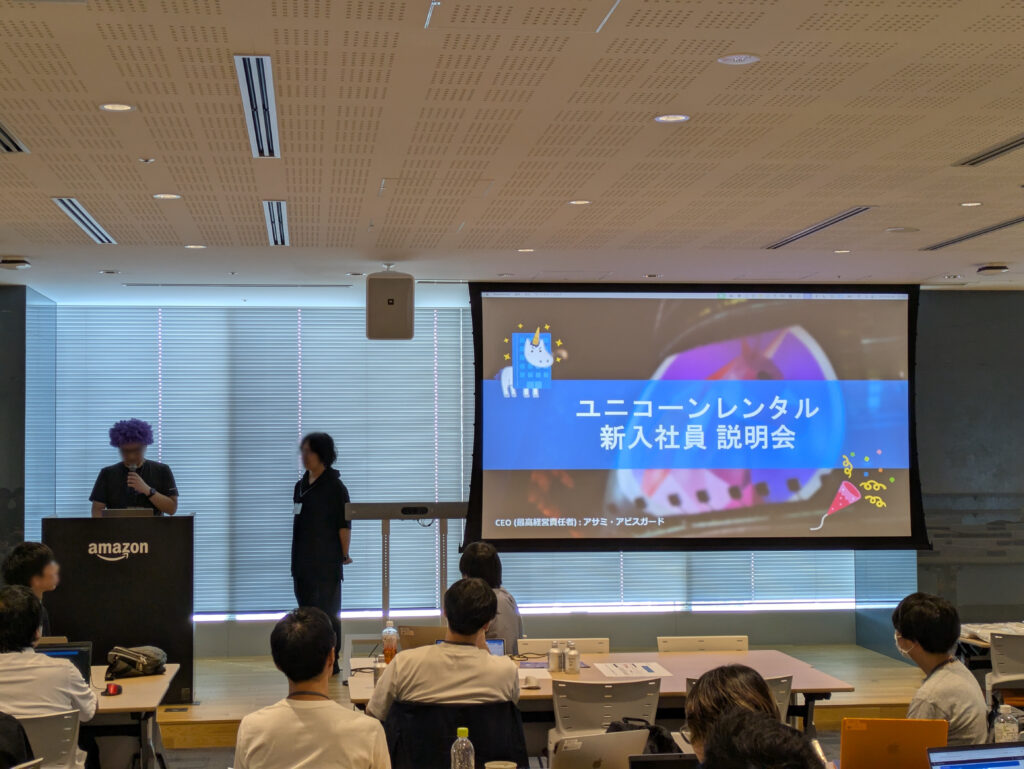

時間になり、いよいよGameDayの開始です!

今回のシナリオは「架空の会社に入社したエンジニアとして、自社プロダクトが抱える課題を解決する」という設定でした。参加者に用意されたAWS環境上で、クエストと呼ばれる課題をクリアし、その内容に応じて得点が加算されていく形式です。

クエストは全部で3つあり、それぞれに複数のサブクエストが用意されていました。

クエストの形式は様々で、例えば以下のようなものがありました。

- 選択肢を選んで回答する(間違えると減点!)

- 指示通りのAWSリソースを作成する

- 既存環境の未完成部分を構築・改修する

環境構築や改修系のクエストでは、回答を送信すると自動的に正誤がチェックされる仕組みです。

また、当日は「Amazon Q Developer※も利用可能です」というアナウンスもありました。後々考えると、これが大ヒントだったのかもしれません。

※AWS が提供するソフトウェア開発支援のための生成AI

ゲーム序盤 〜上位入賞狙える??〜

ゲーム開始直後、私たちのチームは3つの大きなクエストを分担して取り組むことにしました。

しかし、最初はクエストの全体像を掴むのに苦労し、チーム全体が「何から手をつければ良いのか」と手探りの状態からのスタートでした。

特に私は、初めて触れるAWSリソースや架空のシナリオ設定を短時間で把握することに難しさを感じ、クエストの内容をじっくり読み込むばかりで、なかなか最初の一歩を踏み出せずにいました。

その一方で、他のチームメンバーは着実にサブクエストをクリアしていきました。

得点はリアルタイムでランキングに反映されるため、チームのスコアが上がっていくのを見ると自然とモチベーションも高まりました。

そして、私が自分の担当分と格闘している間に、チームはついにランキング1位に躍り出ていたのです。

残すは「クエスト3」のみとなり、「このまま上位入賞できるのでは?」と、チーム内の期待感も高まっていたことをよく覚えています。

ゲーム中盤 〜生成AIってすごいね〜

ランキング1位という予想外の好成績に、チームの雰囲気は最高潮でした。

それにしても、なぜ他のメンバーはここまでスピーディーに課題をクリアできたのでしょうか。

気になった私がメンバーに聞いてみると、その秘訣は生成AIの徹底活用にありました。

私自身は、まず課題の背景やAWSリソースの構成を自分で理解しようと、じっくり時間をかけていました。それに対し、他のメンバーは課題の内容を直接AIに入力し、返ってきた答えを元に即座に手を動かす、というサイクルを高速で繰り返していたのです。この「まずAIに任せてみる」という進め方は、私にはとても新鮮に映りました。

もちろん、AIの回答が常に完璧なわけではありません。しかし、その回答をたたき台として試行錯誤のサイクルを高速化させることが、結果的に圧倒的なスピードアップに繋がるのだと、この時気づかされました。

この勢いのまま、残る最難関の「クエスト3」にチーム全員で取り掛かりました。チームの誰もが、このままいけば上位入賞できるものと信じていました。しかし、このAI主導のスタイルが、後に私たちを苦しめることになるとは、この時はまだ知る由もありませんでした。

ゲーム終盤 〜立ちはだかる「クエスト3」〜

順調に進んでいた私たちでしたが、「クエスト3」に完全に足止めされてしまいました。

一つのエラーを解決するために、気づけば約1時間もの時間を費やしていたのです。

エラーメッセージを頼りにAWS環境を見直しますが、根本原因が全く特定できません。それもそのはず、確認すると私たちの誰もが把握していない、無数の変更差分や新規資材が追加されていました。

これらは序盤にAIの指示で作成したもので、当時はクエストクリアへの近道となってくれました。

しかし、その中身を私たちが深く理解していなかったため、いざ問題が発生した際に、どこに修正を加えれば良いのかという「当たり」を全くつけられない状態に陥ってしまったのです。

チーム一丸となって最後まで粘りましたが、OK判定を得ることはできず、無情にもタイムアップの時間を迎えました。結果として「クエスト3」のクリアは叶わず、あれほど上位にいたランキングからも私たちのチーム名は姿を消していました。。。

さいごに

ランキング上位入賞には至りませんでしたが、

今回のイベントを通じ、参加メンバーそれぞれが異なる視点での学びを得ることができたと思います。

筆者(kota_sasaki)の感想

私は、今回の経験を通じて「AI活用の効率性」と「自身による本質的な理解」のバランスが、いかに重要であるかを痛感しました。

スピードが求められる場面でAIが強力な武器になることは間違いありません。これまでは「AIには適切な指示が必要だ」という先入観から、その活用にどこか一線を引いていました。しかし今回、チームメンバーが見せてくれた「まずAIに任せてみる」スタイルによって得られるスピード感を、身をもって体験することができました。

一方で、それと同時に「AIに任せすぎること」の難しさも明らかになりました。終盤のクエストで直面したように、最終的な品質の担保や予期せぬトラブルへの対応力は、やはり自分自身の深い理解に支えられます。

つまり、これからのAI活用で大切なのは、「AIに任せてスピードを上げつつ」も「その中身を自身も理解しようと努める」というバランス感覚なのだと思います。今後の業務では、この学びを常に意識しながら、AIとより良く付き合っていきたいです。

ちなみに、この記事の構成整理や文章の校正も、まさにAIを壁打ち相手にしながら作成しました。これも、私にとっての新しい「AIとの付き合い方」の実践です。

saikeiさんの感想

GameDayに参加するのは初めてでしたが、普段触ることのなかったサービスに触れられ「実践的に組み合わせて使う」良い経験ができました。

始まるまでは「何も出来ないのでは?」「どう進めたら良いんだろう?」という不安もありましたが、普段業務で関わることの無い3人グループでもそれなりに善戦できたのでよかったです。

私は以前ISUCONにも参加したことがありますが、数年経ってこのようなイベントの戦い方は「AIをどう味方につけるか」が大きく関わってくるなと実感しました。「AIをうまく使う力」は今や業務でも必須のスキルとなってきているため、引き続きAIを味方につけられるような開発をしていこうと思います。

そして次回また参加する機会があれば、1位を目指せるようAWS力も付けていこうと思います!

掲載内容は、記事執筆時点の情報をもとにしています。